(Fuente: dientes de sable.wordpress.com)

No porque en la antigüedad no hayan inventado los teléfonos inteligentes eran menos avanzados que nosotros. En realidad, las investigaciones han demostrado que los pueblos antiguos crearon y emplearon tecnologías avanzadas que apenas y hemos llegado a comprender. La humanidad aún guarda muchos misterios. Veamos pues, 5 grandes inventos y avances tecnológicos creados por nuestros antepasados, que quizá no conocias.

5 – La copa de Licurgo

La copa de Licurgo es un antiguo cáliz romano. Seguramente te estás preguntando qué puede haber de tecnología avanzada en una copa. Los científicos tampoco notaron nada especial en ella, hasta que la pusieron a contraluz. Tiene un color verde cuando es iluminada por enfrente que cambia a rojo cuando se ilumina desde atrás.

En 1990, investigadores británicos intentaron revelar el misterio tras esta copa. Concluyeron que el vidrio para su elaboración estaba repleto de oro y plata, con granos mil veces más finos que el grosor de un cabello humano. Básicamente, los romanos descubrieron la nanotecnología – la ciencia de la manipulación de partículas extremadamente pequeñas – y la usaron para hacer que una copa brillara con diferentes colores.

Para construir la copa, tuvieron que moler oro y plata en granos mucho menores que los de la arena y fundirlos al vidrio en proporciones específicas para producir los efectos subatómicos que apenas y hemos comenzado a comprender en las últimas décadas.

Por alguna razón, los científicos no tuvieron el permiso para manipularla y experimentar con ella, entonces hicieron su mejor esfuerzo para elaborar una réplica. También concluyeron que, probablemente, la copa también cambiaba de color dependiendo del tipo de líquido que se vertía en ella.

Además, resulta mucho más eficaz en la detección de diferentes tipos de sustancias en el aguaque los sensores modernos, lo que significa que la ciencia está considerando emplear esta tecnología de la época de Cesar para mejorar los modernos detectores de sustancias.

4 – Disco Uunartoq

En el pasado, navegar a través de los mares era una tarea extremadamente complicada. Si deseabas ir, digamos, de Europa a las Américas, era muy probable que terminaras en Madagascar, ya que el agua parece la misma en todas las direcciones allí afuera.

Los científicos se intrigaron por conocer la forma en que los Vikingos eran consistentemente capaces de viajar en una línea completamente recta desde Noruega a Groenlandia y regresar por el mismo camino, que equivale a aproximadamente 2,500 kilómetros. Entonces, en 1948, encontraron un antiguo artefacto vikingo en un convento del siglo XI, y concluyeron que era una brújula impresionantemente avanzada.

Antes de las brújulas magnéticas, los viejos marineros tenían que encontrar su camino usando los relojes de sol. Como puedes imaginar, la noche e incluso un día nublado resultaba un gran problema. La brújula de los Vikingos, conocida como disco Uunartoq, además de ser un reloj de sol increíblemente sofisticado, con varios grados de sombra para localizar los puntos cardinales, poseía lo que en registros medievales es referido como un cristal “mágico”, que le permitía funcionar incluso cuando el sol no estaba disponible.

Sí, colocamos “mágico” entre comillas porque la ciencia no tenía una buena explicación para el cristal en la época, pero actualmente los investigadores creen que un cierto tipo de cristal colocado en el dispositivo podía, de hecho, haber creado un patrón en el disco incluso cuando era expuesto a una luz débil, y este patrón podría haber ayudado a los Vikingos a encontrar su camino.

Los investigadores hicieron una prueba y descubrieron que el disco funcionaba con menos de cuatro grados de error, lo que se equipara con las brújulas modernas. Y esto que ni siquiera sabemos todo sobre el dispositivo, toda vez que sólo pudieron recuperar la mitad.

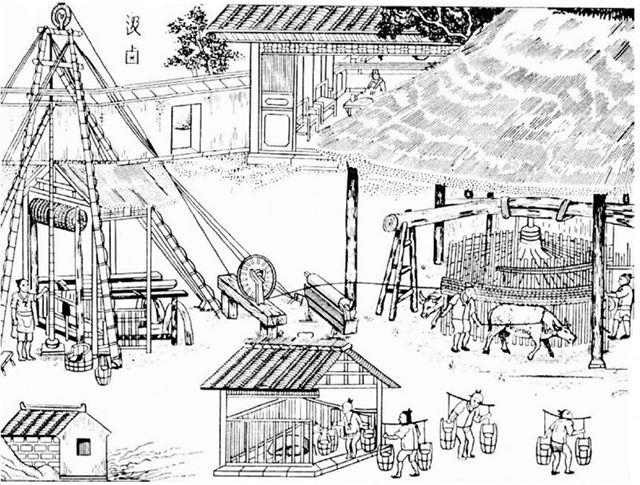

3 – Brocas chinas

La sal era un recurso de mucha importancia en el mundo antiguo que servía, entre otras cosas, como un preservante de alimentos mucho antes de que existiera la refrigeración. Sin embargo, cuando se vive en un país tan grande como China, no es tan fácil hacer un viaje a la playa para recoger agua de mar como una practica diaria. Así, los chinos no tenían mucho de donde elegir a no ser que fuera cavar en busca de este oro blanco.

Como consecuencia, inventaron una broca enorme que consistía en una rama de bambú con un poco de hierro al final, que varios hombres usaban para excavar pozos profundos. Estos pozos de sal del siglo III alcanzaban los 140 metros bajo el suelo con toda eficacia.

Los métodos de perforación no sólo eran ingeniosos, sino sofisticados. Los chinos incluso diseñaron todo un repertorio de brocas de perforación para diferentes circunstancias, con protocolos de seguridad incluidos.

Estos pozos que los chinos excavaban también liberaban metano, es por eso que recibieron el mote de “pozos de fuego”. Lo que inicialmente era un problema explosivo se convirtió en un recurso más para aquel pueblo, conforme se fueron dando cuenta que podían emplear ese gas natural para alimentar con energía sus dispositivos antiguos. Transportaban el metano a través de una serie de ductos de bambú de largo alcance que llevaban tanto agua salada como gas a grandes distancias, incluso sobre las calles.

2 – Pilar de hierro de Delhi

Sabemos que las personas en el medioevo, e incluso antes, tenían la capacidad de revestir materiales con finas capas de metal como el oro y la plata. De hecho, sus métodos funcionaban tan bien que resultan mucho mejores de los que empleamos en la actualidad. Leíste bien: aun no alcanzamos la eficiencia de una técnica de la Edad Media.

El Pilar de hierro de Délhi es una columna situada en el complejo Qutb, en Delhi, India. Fue construida alrededor del año 400 y burla completamente a los arqueólogos y metalúrgicos de todo el mundo, porque tiene 1,600 años de antigüedad y aún no ha sido afectada por la corrosión. Compara esto con tu automóvil 1990 y ya te darás cuenta del logro que significa esto.

Los estudios del pilar muestran que su composición es extraordinariamente rica en fosforo, que parece haber protegido al metal de los devastadores efectos de la naturaleza. Básicamente, éste nutre una fina película inofensiva de óxido que combate a un óxido más profundo y perjudicial. Y no es ningún accidente: obras anteriores no poseen este fosforo, mientras que varias estructuras posteriores fueron forjadas de esta misma forma.

1 – El robot programable de Herón de Alejandría

Herón de Alejandría fue un sabio matemático y mecánico griego al comienzo de la era cristiana. Esta mente brillante fue responsable de la primera máquina a vapor, la puerta automática e incluso del primer robot – todo eso durante el primer siglo de nuestra era. Además, los investigadores le dan el crédito por haber inventado el primer robot programable en la historia.

Puede parecer una tontería llamar “robot” a la invención de Herón, sobre todo si tomamos en cuenta que se trata de un carro de madera con tres ruedas movido por cuerdas en lugar de electricidad. Sin embargo, el dispositivo empleaba un sistema de pesos y poleas cronometradas, de forma que podía moverse con autonomía, hacer curvas y rodear a los seres humanos a muy poca distancia.

A pesar de su simplicidad, científicos en computación dicen que básicamente esta es la manera en que todos los robots operan. Es como si las cuerdas fueran una “secuencia de código”. Los investigados llegaron a construir uno para mostrar que funcionaba y que no se trataba solamente de un producto de la imaginación del griego.